为深化名著教学研究价值,探索整本书阅读的实践路径,2月26日,语文教研组以“名著铺就思维,阅读启迪智慧”为主题,开展了“百思课堂”教学研讨活动。活动通过课例展示、多维评析及理论共研,深度探讨名著阅读在培养学生核心素养中的独特作用。孙双金校长、陈慧副校长全程指导,语文组全体教师参与。

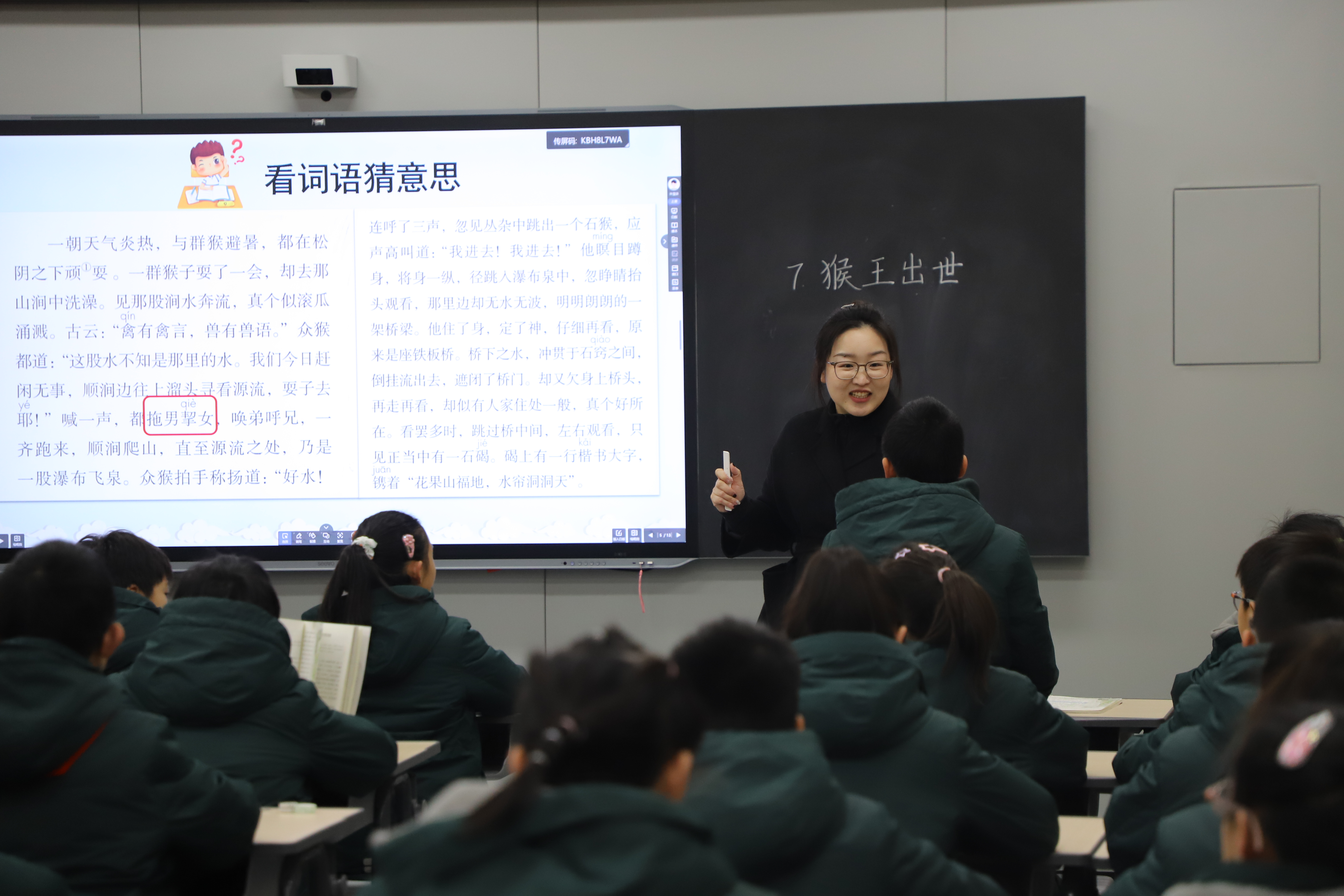

五年级胡梦晨老师执教《猴王出世》,以“奇”为脉络,通过“感知奇景—品悟奇情—探究奇志”三阶任务链,引导学生从情节表象走向文化内核。课堂依托文本,以问题链驱动学生自主探究,如“石猴何以称王?”激发学生辩证思考,在古典名著中感悟中华文化的精神基因。

六年级李朋老师执教《骑鹅旅行记》,围绕“变”字设计思辨课堂。引导学生思考尼尔斯变小、变弱后,和小动物们对话时,心情有哪些变化?骑上大鹅飞向天空时,尼尔斯以后会有哪些改变?学生们在朗读中,体会变化,领悟名著在人文价值上的深刻内涵。

两节课都能从单篇教学引入整本书阅读,从阅读方法指导到体验成长之旅、文化之旅,引导学生从名著阅读中汲取精神力量。

评课环节聚焦名著教学的研究价值与实践策略。宋祥贵老师指出,引导学生抓住石猴的“无畏”与“无私”课程处朱兆明副主任提出,像《西游记》这样的中国古典名著的教学,需要关注其语言的特殊性,有许多骈句读出来,意思就不言自明了。陈慧副校长提出名著教学要“从一篇到一本”,将单篇教学纳入名著体系,以任务群构建系统性思维框架。同时,她建议要多设计一些有思维跃升的思辨性问题,跳出文本让学生多维度地比较人物形象。

孙双金校长在总结中高度肯定了此次教研活动开展的深刻性和有效性,并且对老师们作出了非常重要的古典名著教学的指导——千重要,万重要,解读文本最重要。孙校长提出,文本解读能力决定了一堂课的思维深度,教学设计要抓住文本最本质的特点,做到“一条主线,步步登高,逐步深入”。语文课的核心是教思想、教语言,名著的语言魅力更是值得细细品味。

本次活动立足新课标对“整本书阅读”的要求,将前沿理论与课堂实践有机结合,为名著教学提供了“内容结构化”“思维可视化”的创新范式。今后,语文组也将以“百思课堂”为载体,持续探索名著阅读与思维教育的融合路径,助力学生在经典文本中汲取精神养分,实现从“阅读力”到“成长力”的跨越。

(文稿:程紫薇 编辑:周亮 审核:邱明莉)