课堂活动设计“投其所好”方能彰显实效

——基于分层教学背景下学困生的教学

【简要概述】《新课程标准》强调从学生的兴趣、生活经验和认识水平出发,倡导体验、实践、参与、合作与交流的学习方式和任务型的教学途径,发展学生综合语言运用能力。分层教学法是在学生知识基础、智力因素和非智力因素存在明显差异的情况下,教师有针对性地实施分层教学,从而达到不同层次教学目标的一种教学方法。分层教学时,针对学困生这个层次,教师需要格外关注课堂活动的设计,充分调动学生的学习积极性和活动参与度,通过学生的“动”来达成教学目标。抓住学生的心,“投其所好”,以求充分发挥学生的主体作用。【关键词】教学现状 失败反思 投其所好 成效初显

一、教学主体均为B层次学生,教学现状堪忧。

我校实施英语学科分层次教学,即:以相邻的2个班为整体,实施捆绑式教学,2个班级中英语成绩较好的重组成一个英语教学班,称为A层次班级;剩余的学生重组成另一个教学班,称为B层次班级。在接手B层次教学班级时,我发现,这部分孩子中的绝大多数已经将自己定性为英语成绩差且学不好。他们明显对自己的学习能力缺乏信心,加之整个学习环境的氛围不佳,多数人课堂听课效率低下,课堂的参与度较低。测试成绩通常与A层次班级相差近15分。课堂听课效率低下,对知识点的掌握欠缺,作业完成情况不佳,对英语学习失去兴趣,这一系列现象构成了恶性循环,班级学习氛围不浓,榜样示范作用缺乏。

44名学生中10多名成绩中等,20多名成绩平平,10多名成绩较差且对英语学习毫无兴趣。前四分之一的学生属于较努力型,但是学习不得法——认为英语学习就是背单词,故成绩处于中等,他们认为付出与收获不相吻合,对英语学习兴趣不浓;中间二分之一的学生属于完成任务型,他们认为学习就是完成作业,对自我的要求不高,故成绩平平,“60分万岁”是他们的学习目标,对英语学习谈不上兴趣;最后四分之一的学生属于得过且过型,他们对学习没有任何兴趣,课堂听课、作业完成全凭心情,家长对其基本放弃,故成绩较差,课后喜欢跟老师打游击战,能逃则逃。教学的主体是学生,学习的主人是学生,课堂的阵地也属于学生,可是,学生的状况着实令人担忧。

二、没有学生参与的课堂必然是失败的。

在教授牛津9A Unit 4 TV programmes时,学生的表现出乎我意料之外。在备课时,我信心满满,觉得这个话题学生非常熟悉,而且一定非常喜欢,预设各种问题时,我的脑海不断浮现着种种热闹的参与场景。上课了,我以问题的方式想要展开师生间的交流,希望通过热身尽快进入新授课知识。 “What do you often do in your spare time?”问题抛出后,学生们几乎是异口同声的回答 “Have lessons. / Do lots of exercises.” “What else do you do?”我继续追问, “Nothing else.”学生们的回答令我很无奈,是的,进入初三,孩子们的业余生活的确很单一,学习目标也很明确——中考。可是,我还是不甘心,于是又问道: “What interesting things do you do in your spare time?”此时,我多么希望,孩子们能有不同的回答,然而,他们的回答仍然是 “Nothing interesting. Because we have no choice but to do父母为我们安排的事(what parents ask us to do)。”有学生居然引用了第三单元Teenage problems里的句子。我心中有种莫名的酸楚,这是怎样的课余生活啊?课还要往下上,于是乎,我更换了问题 “If you have a choice, what things do you want to do?” “老师,不要假设,现实中得不到,想象会令人痛苦的。”看来,学生想以这样的方式表达自己的不满。课前的种种预设因为孩子们的抵触生成了“沉默和被动接受”。这节课,我在自问自答中教完了相关的电视节目名称及其内容的描述,学生们也只是跟着我读读记记,课堂没有交流,没有碰撞。这节课我失败了。

课后,我进行了教学反思。《新课程标准》中提出:活动的内容和形式要贴近学生的生活实际,符合学生的认识水平和生活经验;要尽可能接近现实生活中语言使用的实际情况。这节课,我未能很好的考虑初三毕业班学生的生活实际,过多站在教师的角度设计课堂活动;未能考虑B层次学生的学习现状,课堂的活动设计,没有很好的铺垫,语言的学习也未能运用循序渐进法,这样,势必导致学生的参与度低,课堂上学生主体作用不能体现,教学目标无法达成,课堂效率低下。

三、眼中有人,“投其所好”,学生主体地位凸显。

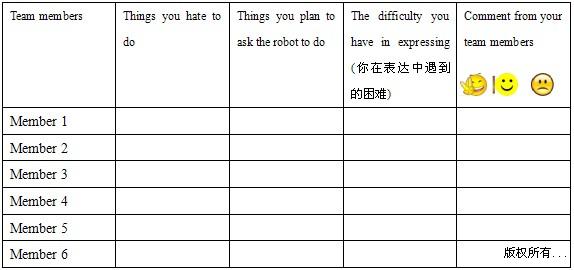

在有了之前失败的教训后,我备课时,在设计各种活动后,总是把自己当做一名学生,体验一下参与这个活动可能遇到的问题,事先做好铺垫;同时,更多考虑这一层次学生的内心,尽可能走进他们心里,投其所好。在教授牛津9B Unit 2 Robots这一单元第一课时时,我充分投学生所好,让学生在不知不觉中掌握了语言知识,并能运用所学知识做事。这一课时主要的任务是用英语表达机器人所能为人类做的事情。课一开始,我就问学生: “What things do you want to do least?” “Homework.”学生的回答正中我下怀。我接着发问: “How can you solve this problem?”学生面面相觑,不知如何回答。他们知道,写作业是学生每天必做之事,怎么会有办法接这个问题呢?看着学生们为难的表情,我的电脑屏幕上突然跳出一个机器人,嘴角边有一句话: “I’m your true friend. I can help you do everything.”沉寂的课堂突然有了生机,学生们的表情也渐渐轻松起来。我对他们说:“I give you a chance. Today, you can ask this robot to do everything for you. Try to think of as many things as you can. I’ll make your dream come true——No homework today.”听完我的话,学生们立刻来劲了,给别人找事干,谁都喜欢。我把他们分成6人一组(按学习能力进行分组),要求他们明确各自分工,必须人人参与,如果有人不参与,则机器人有权让他做一件事。平时课堂几乎不参与的学生因为害怕机器人让其做家庭作业,故参与热情空前。为了让他们提高参与活动的实效性,我设计了一份表格供他们参考。

在小组成员进行热烈讨论时,我便在各小组间巡视,及时帮助他们解决遇到的问题和困难,进过充分讨论后,7个小组均上交了一份内容满满的表格,各小组代表也进行了交流,在交流中学生们既为“英雄所见略同”而会心一笑,也为其他组呈现的“奇思妙想”而鼓掌,整节课学生参与其中,成为课堂学习的主体。

临近下课时,我给每个学生发了一张心愿卡,让他们在上面写下最希望机器人帮助自己做的事情,至少写3句,多写一句机器人就满足一个心愿。

尽管学生们知道机器人不会真正满足他们的心愿,但他们仍然很乐意写下自己的心愿,他们希望能展现自己本节课的收获。我把这些凝聚了学生课堂参与、体验的卡片制作成了班级心愿墙,它将成为鼓舞学生不断前行的动力。而我们这节课的主人公之一机器人也将跟孩子们一样,要在众多的任务中度过每一天。铃声响起时,学生们不约而同地响起了掌声,他们为自己的成功体验而喝彩!

四、通过体验获得成就感,教学成绩初显。

体验就是在实践中认识事物,感知所学知识;体验是亲身经历之后留下的感悟。体验到的东西会使得学生感到真实,现实,并在大脑记忆中留下深刻印象。在日常的备课中,我们应根据学生的实际水平和能力,设计各种学生感兴趣的活动,让学生通过参与活动,掌握所学知识,切不可以教师一言堂的形式,以讲代练,让学生被动接受所学知识。通过强行记忆的知识很容易被遗忘,学生在家庭作业和定期检测中往往会出现种种问题,经常性的挫败感会令学生失去学英语的兴趣和信心,久而久之便形成了恶性循环。学生参与课堂教学是学生融入课堂,成为课堂主体的重要表现,“投其所好”的课堂活动设计符合这一年龄段孩子争强好胜的性格特征,大大激发了学生的学习潜能,学生在活动中增进了与教师和同伴的友情,通过交流加深彼此的了解,融洽了课堂气氛,消除了学困生的紧张感。

通过一段时间的尝试,我的课堂成为了学生向往的地方,开口发表观点,上台展示自我,已不再是让学生头疼的活动,更不会成为课堂沉寂的导火索。学生在每天的体验中慢慢收获着,在不知不觉中渐渐进步着,他们的成绩在稳步的攀升着。无论是阶段性检测还是期中、期末考试中,我们B层次的学生都能取得令自己满意的成绩,有近三分之一的学生可以与A层次的学生抗衡,这些进步给了原本较为自卑的孩子们不竭的动力。他们发自内心的喊出:“我参与,我自信;我参与,我进步;我参与,我成功!”

教师的成功莫过于看到学生的点滴进步,心中有学生,我们的课堂才有生命;心中有学生,我们的课堂才会焕发光彩!