3月21日,建邺区“清风德育名师工作坊”联合南京师范大学附属中学邺城路初级中学,举办了一场以“悦纳自我 拥抱成长”为主题的德育研讨活动。活动聚焦初中生成长中的自我认知困境与心理健康需求,通过主题班会、专家讲座、教师团辅等形式,探索德育新路径,全方位助力学生在正确认知自我的基础上,实现身心健康的全面成长,为初中生的青春之路筑牢坚实的心理根基。

南京河西外国语学校的张婷老师以《你好!我有一个小烦恼!》为主题,设计了一堂别开生面的班会课。学生通过折剪、涂画正方形彩纸,具象化表达学业压力、容貌焦虑等成长烦恼,并结合苏轼《记承天寺夜游》中“怀民亦未寝”的共情场景,感悟“倾诉与倾听”的力量。活动中,学生们分享道:“不完美是人生常态,但坚持做自己就能绽放光彩。”

班会课后,来自各校的教师代表围绕课程设计的创新性与学生互动的有效性展开深入探讨。与会教师从课堂情境创设、艺术疗愈与传统文化融合等角度,多维度分析德育实践的新路径,并就如何通过情感引导帮助学生建立积极自我认知交换经验。

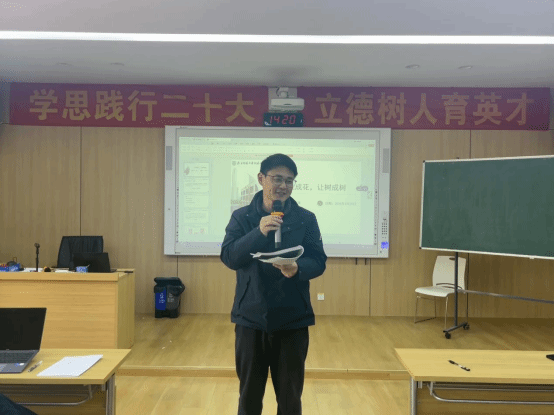

南师附中邺城路初中的齐芳媛老师以“让花成花 让树成树”为题,结合加德纳多元智能理论,呼吁教育者摒弃“标准化修剪”思维。她通过典型案例分析,如“爱顶嘴的学生可能具备批判性思维”“爱告状的孩子藏有正义感”,提出“三面镜子”理论——用“望远镜”看学生终身发展、“显微镜”发现行为背后的积极信号、“平面镜”反思教育者的焦虑投射。她强调:“教育的真谛是让每颗种子说出‘我有我的绽放逻辑’。”

南外河西初级中学的黄艳梅老师策划的“心灵小憩”教师团辅活动,通过“优点大轰炸”“快乐传真”等游戏,帮助教师释放压力。在“心灵寄语”环节,教师们匿名写下困惑与期待,并集体探讨解决方案。愿大家以更从容的心态、更饱满的热情,去书写属于我们教育工作者的精彩篇章。

坊主邱守伟老师总结指出,教育需从传统的“问题导向”转向“成长陪伴”模式。他强调,教育者应以更包容的心态接纳学生的个体差异,避免用统一标准衡量成长。未来德育应致力于构建多元生态,尊重每个孩子的独特性,为其提供自由发展的土壤,让成长回归自然节奏。

此次研训通过案例剖析、艺术疗愈与理论融合的模式,为师生搭建了情感表达与压力疏解的桥梁,并围绕多元评价、教育松弛感等议题,为教师提供了应对学生心理成长问题的具体方法。未来,我们将进一步总结活动经验,深化德育与心理健康教育的联动机制,探索更多贴近学生需求的教育实践,助力师生在包容、开放的环境中实现个性化成长。