四、拓展性学习的特点

1、学习的单位是活动系统

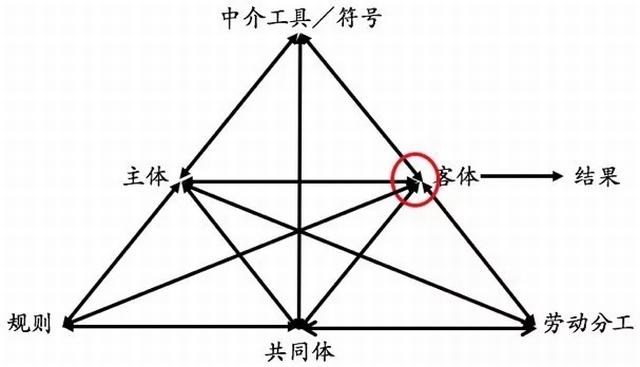

拓展性学习的单位是活动系统,它包括主体、客体、中介工具/符号、共同体、劳动分工、规则、结果等七个要素。其中,主体是活动的实施者,主体在活动系统中的行为和视角成为研究分析的主要对象;客体是活动的目标或有待解决的问题,它可以是一个原材料或问题空间,客体在工具的作用之下生成活动的结果;中介工具/符号是发挥中介作用的人工制品,包括符号和工具;共同体是由多个成员构成并有着相同目标的群体,这里的目标指的是一般性层面的共同目标;劳动分工是共同体成员之间横向的任务分配和纵向的权力、地位分配;规则调节着活动系统内部的行动和各种交往互动关系;结果是活动系统内各种元素互动之后对客体产生的影响。这七个要素之间的互动,交织成了一个纵横交错的关系网络,由此形成了文化—活动理论的基本框架[16],如图3所示。

图3 文化—历史活动理论的基本框架

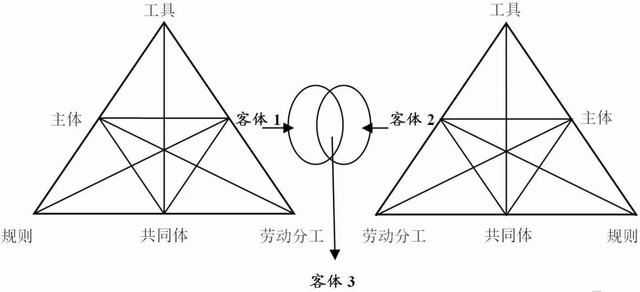

更进一步,Engeström[17]在他的研究中引入了两个或多个活动系统间的互动,构建了第三代文化—历史活动理论模型,如图4所示。该模型成为了拓展性学习的概念母体,它从一种整体观和互动论的角度,分析了不同系统之间交互生成新知识的机制。

图4 第三代文化—历史活动理论模型

2、学习的动力是历史矛盾

拓展性学习发生的重要基础,是主体对问题的历史分析。遵循马克思和恩格斯的唯物辩证法,拓展性学习认为活动系统中的内在矛盾是变革与发展的驱动力量。矛盾是活动系统发生变化的重要推动力,人类的发展也在这其中得以发生,一种本质上全新的活动阶段与形式得以浮现,学习的深层意义正在于化解前一阶段活动的矛盾[18]。

矛盾源于不同群体所带来的活动系统之间的冲突。拓展性学习的目的就是正视矛盾,并跨越不同系统之间的边界。边界跨越(Boundary Crossing)在拓展性学习中是一个重要的概念,它被界定为是一种横向的能力。实践者需要跨越既有的行动边界来寻求或者给予帮助,找到自己解决问题的资源[19]。通过边界跨越,实践者往往会进入一个自己原本并不熟悉的领域,此时需要一种集体的创造性努力,最终形成共同体对活动新的理解。实现边界跨越之后,不同的主体会生成新的边界客体,并由此形成新的知识和实践。在这个过程中,由于既有的边界被打破,所有的参与者都需调动主体性,加入改变现实的行列中。

3、学习的过程是辩证循环

拓展性学习的理念是一个循环的模式,这里的“循环”体现在三个方面:①循环的起点是不确定的。尽管在理论研究上拓展性学习行为往往始于对现实现象的质疑,但在真实的研究中,有一些活动是先提出某个模型,然后在实践中加以检验。因此,拓展性学习可以从任何一个学习阶段进入,继而通过一个循环的过程完成动态转化。②拓展性学习的循环内部会出现一些小循环。比如,在某个具体的拓展性学习行为之下会出现循环往复的行为,因此拓展性学习的推进并不一定顺利,有可能在具体的实施过程中会出现分叉,单一学习行为的内部也需要协商。③拓展性学习的循环并不是固定的。在一些具体的案例中,拓展性学习的七种学习行为并非都会完整呈现,而是有些学习行为可能会缩减,但最终并不会影响共同体的学习结果。

诚然,拓展性学习的循环只是一个理想模型,它在历史与现实、理论与实践的辩证关系中实现循环往复的自由流动,由此实现学习的拓展、知识的创造。

4、学习的结果是创造转化

Sfard[20]曾区分了两种不同的学习隐喻:获得的隐喻(Acquisition Metaphor)和参与的隐喻(Participation Metaphor)。其中,获得的隐喻的基本分析单位是个人——从这一基本分析单位切入,学习的过程发生在个体的心智中,体现为认知主义学习理论和个体建构主义;而参与的隐喻的基本分析单位是共同体、网络和文化——从这些基本分析单位切入,知识被视为参与各种各样的文化实践与共享学习活动的结果,而学习便成为了某个共同体成员获得交流能力、进行社会协商合作的过程。

然而,上述两种隐喻在创新知识社群方面却鲜有突破。Paavola等[21]认为,获得的隐喻是将学习看作是对外在知识的吸收,是一种“独白式”的学习;参与的隐喻将学习看作是学习者与周围的环境和文化不断互动、协商的产物,是一种“对话式”的学习;而拓展性学习是一种知识创造的隐喻,学习者不限于吸收外在的实体性知识,也不限于与固有的环境和文化进行互动、协商,他们具有主体性和能动性,能利用已有的知识创造新的环境和文化,是一种“会谈式”的学习。因此,知识创造的隐喻不再纠结于学习的内在或外在,而将关注的焦点从人(个体和共同体)转向物(中介和结果),最后通过物的创造又回归到人的主体性,即通过共同合作开发共享的目标、客体和人工制品,这便构成了一个学习的创造性转化过程。

五、结语

目前,学习科学领域依然处在以情境认知和建构主义为主导理论的时代,研究者更多的是从静态视角解读真实情境中诸要素对个体学习的影响[22],却无法跨越学习科学中理论与实践、内在与外在、个体与集体的“三重两难”问题。拓展性学习从本体论、认识论和方法论三个层面为我们提供了探索学习科学的新维度,其学习的单位是活动系统、学习的动力是历史矛盾、学习的过程是辩证循环、学习的结果是创造转化。

在知识经济社会,拓展性学习理论更切合实际,更能满足当前社会转型与个体发展的需求。知识的开放性和可能性,决定了“学习”的真面目是其本质上的不确定性。因此,拓展性学习的实现,需要学习者具备集体的“拓展力”,不只是为了解决“为什么学?”、“学什么?”以及“怎么学?”的问题,而要进一步回答“学习的社会价值是什么?”、“学习将走向何方?”的问题——前者抓住了既定的事实,后者则指向未来的可能性;前者关注学习者在知识上的累积,后者则看到了学习活动在社会变革中的巨大潜力[23]。拓展性学习把学习看作是知识创造的过程,关注社会文化的中介效应,并在集体环境下实现了共享客体的新发展。学习活动的真正意义在于指向未来、给人希望,而拓展性学习赋予了学习科学理性之外的新维度,在个人发展、社会意义甚至学习本身的价值负载层面开辟了全新的探究空间。