摘要:拓展性学习旨在跨越学习科学中理论与实践、内在与外在、个体与集体的“三重两难”问题,为学习科学提供了新的思考维度。在梳理拓展性学习与学习科学关系的基础上,文章首先探析了拓展性学习的内涵,随后从本体论、认识论和方法论三个方面,重点分析了拓展性学习的理论基础;最后,文章总结了拓展性学习的特点,指出其学习的单位是活动系统、学习的动力是历史矛盾、学习的过程是辩证循环、学习的结果是创造转化。对拓展性学习理论的解读,有助于揭示人类学习的内在机制,并进一步丰富学习科学的研究视域。

关键词:拓展性学习;学习科学;本体论;认识论;方法论

一、研究背景

学习科学(Learning Science)近年来成为了一门“显学”,它不只是传统学习理论的综合。通过引入新的科学理念,如脑科学、神经科学、人工智能等,学习科学从跨学科视角丰富了人类对学习的认识。然而,当前学习科学的研究始终绕不过三个问题:“学什么?”、“为什么学?”以及“如何学?”,它们分别指向有关学习的“三重两难”问题,即理论知识与实践能力的两难、内在动力与外在动力的两难、个体学习与集体学习的两难。如何解决上述“三重两难”问题,进而寻找“学习”新的思考维度,成为了当前学习科学理论研究必须面对的基础性问题。

由芬兰学者Engeström[1]出的拓展性学习(Expansive Learning)为学习科学提供了新的思考维度——系统发展维度。拓展性学习将多层面的学习行为进行整合,学习者即时的学习行为被放在社会空间和历史时间的维度上进行考察。拓展性学习理论不仅要回答学习者“学什么?”、“为什么学?”、“如何学?”的问题,还要回答“学了会怎样?”、“学习本身将走向何方?”、“学习的社会价值是什么?”等问题。因此,拓展性学习融进了学习活动的历史演进脉络之中,并指向学习者参与未来学习活动的意义,它兼顾了个人主体性和集体合作的巨大潜力,大大拓展了“学习”的概念范畴。

二、拓展性学习的内涵

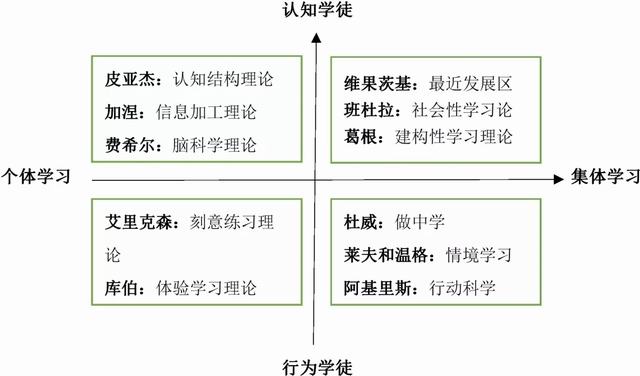

图1 当前主要的学习科学理论

但是,仅通过解答学习研究的三个问题来考察人类的学习行为显然不够,更何况这三个问题分别指向学习的“三重两难”。人类的学习行为具有整体性,从任何一个角度出发都不够全面。此外,人类的学习活动具有历史性,它留下了历史的印记并指向未来的发展。但是,关于学习活动整体性、历史性、发展性的论述,已有的学习科学研究成果鲜有涉及。

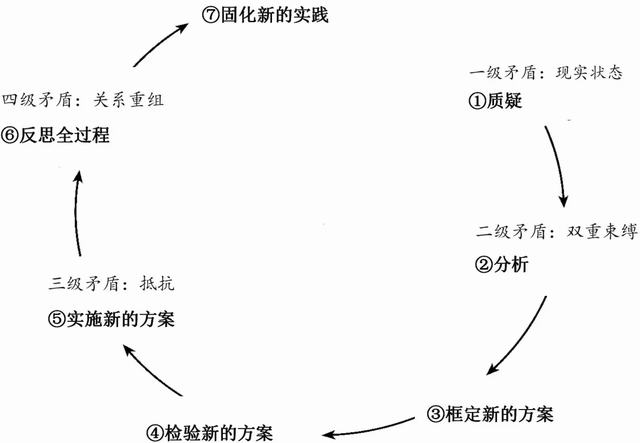

基于此,拓展性学习的理念在上述两难之间开辟了新的道路。Engeström等[3]批判了行为主义和认知主义学习理论的应激式框架(Reactive Forms of Learning),因为传统的学习科学理论都预设了既定的学习环境、学习内容、学习目标,而拓展性学习是一种新的学习形式,它超越了既定的环境、条件,并最终赋予学习者以主体性,学习者应具有重新框定甚至创造学习客体的能力。基于此,Engeström等[4]梳理了拓展性学习的过程(如图2所示),具体包括7种学习行为:①质疑(Questioning),即批判或拒绝原有的实践行为和现有的认识;②分析(Analyzing),即为了找出背后的原因和机制而对当前状况进行分析,包括历史—发生学的分析和实证—现实的分析;③框定(Modelling),即建立一个解释模型使分析结论理论化;④检验(Examining),即对上述解释模型通过实验进行检查和验证,掌握其潜力和局限;⑤实施(Implementing),即进行实践运用,丰富、概念化上述解释模型;⑥反思(Reflecting),即对上述解释模型进行反思与评估;⑦固化(Consolidating),即提炼先前经验,进入新的实践。

图2 拓展性学习的过程

三、拓展性学习的理论基础

1、本体论基础

在哲学研究中,本体论指的是对世界和现实本质的认识,即回答“世界是什么”或“现实是什么”的问题。学习科学的本体论追问的是“学习究竟是什么”的问题。

(1)维果茨基(Vygotsky)的整体观

1924年,维果茨基[5]在《反射学与心理学研究的方法论》一文中首次公开批判了传统心理学(特别是行为主义心理学)将人类的心理行为等同于动物的谬误。他指出,研究人类的心理问题,最重要的是关注“意识”问题,并主张采用一种整体的认识论取代片段式的认识。为此,他提倡以“单元切分法”取代“成分分析法”。单元是分析的产物,不能再进一步分解,它们具有整体所固有的一切基本特性[6]。单元与成分不同,它们并未失去应该解释的整体的固有特性,并仍然包含本研究要分析的最简单的、原始形式的整体特征。站在整体观的立场,学习的行为和学习的对象都不应该是零碎的。

(2)列昂捷夫(Leont’ev)的活动论

维果茨基对人类心理问题的整体化认识,被列昂捷夫进一步扩展为集体学习的“活动”概念,即“学习”不只是发生于个体的心理机制,也存在于集体活动之中。“集体”概念产生后,紧接着引发出“劳动分工”的概念,列昂捷夫[7]借助马克思关于劳动分工的论述,区分了活动、行动与操作三个概念:①集体的、客体导向的、由动机指引的“活动”;②考虑客体与集体动机,由目标指引的“行动”;③在具体环境中由行动者持有工具所开展的“操作”。在一个集体活动中,活动、行动与操作之间存在一个持续的相互转化关系,而拓展性学习便是建立在这三个概念的区分上。Engeström[8]指出,拓展性学习活动的本质是对客观的、社会性的、新的活动结构的再生产(包括生产新的客体、工具甚至生产新的主体等),并通过具体的行动来呈现活动内部原有的矛盾。拓展性学习的本质在于从行动到新活动的拓展。拓展性学习的实现,需要在个体与集体、概念与实践、历史与未来之间不断进行交互。

2、认识论基础

在哲学中,认识论主要探讨人类认识发生、发展的过程及规律,它与“学习”的概念直接相关。学习科学的认识论关注的是“如何学”或“学习是如何发生的”问题。

(1)马克思和恩格斯的唯物辩证法

马克思和恩格斯的唯物辩证法,启发了维果茨基用辩证思维来思考高级心理机能的问题。辩证法关注事物之间的交互、运动和发展的规律[9],它不同于审视实体中孤立元素的归化论,而是整体把握复杂事物中内生的矛盾。从辩证的角度来看待人类的发展,维果茨基[10]突破了适应论,他通过一种创造性的、指向未来的活动,使人类能够怀抱期望、创造未来并改变现状。

随后,唯物辩证法被达维多夫发展为“从抽象到具体的攀升”(Ascending from the Abstract to the Concrete)原则。达维多夫[11]首先区分了两种思维方式:①实证性思维,即通过调查、实验的方法,了解、呈现问题现象,并对现象进行“深描”;②理论性思维,即找到问题背后的症结,抓住冲突背后历史累积性的矛盾。实证性思维在传统的社会科学研究中得到了广泛采用,而理论性思维很少被关注。“从抽象到具体的攀升”原则的贯彻,需要首先找到活动系统的最小单位,由此抓住问题的“基质”(Germ Cell),然后在实践活动中不断丰富和转化这个基质,并以此来推动拓展性学习的发生。

(2)伊利恩科夫(Il’enkov)的矛盾观

矛盾的概念在拓展性学习理论中非常重要,它被视作活动发展和转化的动力之所在。根据Il’enkov[12]的观点,矛盾是历史累积下的结构性张力,既可以在系统内部发生,也可以在不同的系统之间发生。活动是一个开放的系统,当引入新的元素(如新技术、新问题)时,就会激发出矛盾(如群体规则、劳动分工的不一致)。矛盾会催生出系统中的扰动(Disturbances)与冲突(Conflicts),而这些扰动与冲突正是活动系统变革的源泉。此外,矛盾也是推动活动发生转化的契机。拓展性学习活动要求主体直面矛盾,并参与到矛盾化解的相关活动中,由此推动具有生产性的潜在活动的发生。

3、方法论基础

用认识论的观点去指导人们认识世界和改造世界,就形成了方法论。学习科学的方法论探讨的是“如何学习”的原则、策略及其效果等问题。

(1)维果茨基的双重刺激法

维果茨基[13]对人类高级心理机能发展的观点,源于对“中介”的认识。他认为,高级心理机能的发生是以文化工具和符号为中介而产生的行为结果。传统的心理学实验只给被试一个或多个任务,维果茨基通过观察文化中介的作用,发展出双重刺激(Double Stimulation)的方法:第一重刺激是具有导向性的任务或问题;第二重刺激是中立的人工制品,主体借助它能够对问题情境进行意义解释,并赋予文化中介新的意义[14]。双重刺激的方法暗示了人类高级心理机能的发展是一个通过中介作用的复杂过程,而非“刺激—反应”的单路径。借助双重刺激的方法,拓展性学习能够解释人在矛盾环境下学习行为的发生机制。

(2)达维多夫(Davydov)的学习行为阶段

拓展性学习要实现“从抽象到具体的攀升”,离不开真实的学习活动。达维多夫[15]提出了学习行为的一个理想模型,具体包括六个阶段:①转化任务条件,呈现客体的一般性关系;②用一种物质的、图表的或文字的形式,来框定上述关系;③对上述形式进行提纯,构建学习行为模型;④找到一个能够表现学习行为模型的活动系统;⑤监测后续行为的表现;⑥评估这个能够解决既定任务的一般性模型。基于达维多夫的学习行为阶段论,拓展性学习丰富了学习行为的机制,并将学习行为模型推广到校园之外更广阔的应用天地。