2024年3月18号,南京市电教馆来我校进行了《“人工智能+教育”创新应用实践研究》子项目的课题中期调研,参加本次调研的项目有我校《初中人工智能校本课程的实践应用研究》和新城初中黄山路分校的《基于人工智能技术的个性化学习策略和实践研究》。参与本次调研的市馆领导有凌嵘副馆长,吴昱寰主任,马睿主任,鄂艳老师,施梦娴老师;建邺区教师发展中心华永兰主任;我校陈袁凤副校长,马燕主任,我校课题组和信息组成员,孟杰,龚波,孙梅娜,梁小芩;新城初中黄山路分校阎冬副校长,厉丹主任。

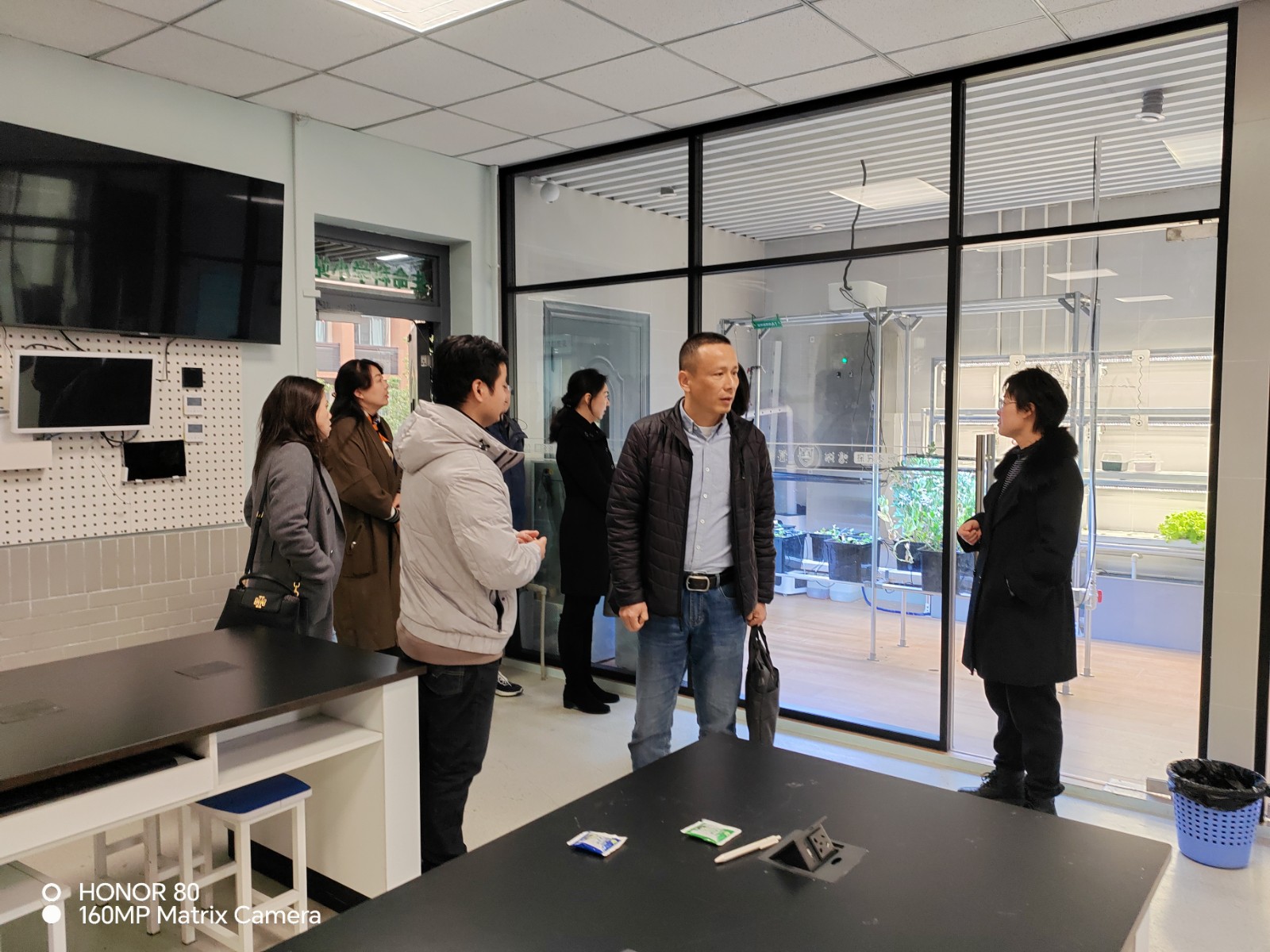

活动伊始,各位老师先参观了我校的创新教育基地和科学长廊,玲琅满目的陶艺品和激光雕刻作品,让大家大开眼界,市馆领导给出了高度赞誉。

参观结束后,龚老师和梁老师为大家展示了一节人工智能课《语音识别技术之遥控小车》,本节课为双师课堂教学模式,两位老师从生活中常见的交流方式入手,引导学生了解了语音识别的原理以及应用场景,并将语音识别技术应用到了学生正在制作的遥控小车产品中,课堂氛围好,学生学习兴趣浓厚。

人工智能课展开后,项目组开始介绍项目的进展情况。首先是我校项目主持人孟杰老师,为大家介绍了项目立项以来所做的研究工作,包括分析人工智能的实施现状,寻找课程开发点,厘清课程的设计思路,制定课程目标,形成课程体系,总结实施策略,关注课程评价,开发课程资源等等。随后她展示了课程取得的阶段性成果,既有论文、案例,又有微课、精品课、多类公开课和讲座,同时他们一直关注课程的良性区域辐射。当然她也谈到目前课题研究中存在着一些不足,比如研究总结不及时,学生的合作学习策略发掘不足等等,她提出要继续按照开题的要求进行课程的相关研究,提升学生的学习效率。

随后阎冬副校长进行了课题的中期汇报,他首先阐述了中期阶段以来所做的相关工作,比如利用人工智能技术开展多场景多学科的个性化学习场域,建设开展人工智能技术上的教学实践探索,开展人工智能技术下校本研修的模式与路径的探索。他指出,现今已开展了150余节的研修平台下的课例研究,围绕数学、物理两个学科开展了基于“筋斗云”作业平台的个性化作业的设计实施。随后他展示了目前课题取得的阶段性成果,包含了10余节公开课,三篇论文的发表以及8篇相关论文案例的获奖。在课题的推进过程中,黄山路分校开展了基于人工智能技术的一体化校本研修活动,随着课题的推进,课堂也在逐渐转型,教学质量也有了显著提升。2024年,该校成功荣获南京市人工智能教育培育校。随后他也指出了研究中的不足,比如数据较为分散,分工不明确,缺少实践模式和策略提炼等等。

两个课题汇报结束后,南京市电教馆的几位专家对两个课题进行了逐一点评!他们认可了两个课题组在前期做出的努力,同时也对课题后续的研究方向给出了明确指导!

对于《初中阶段人工智能校本课程的实践应用研究》他们希望能在课程之外突出实施的具体策略,继续加深双师课堂、小老师上课模式,持续推进课程与新课标内容的贯通,关注成果意识。凌馆长指出,要让人工智能课程上出人工智能的味道,不拘泥于某一套件,让学生能够参与其中,喜欢这节课,从学生的角度渗透人工智能知识,从学科的角度实现融合。对于《基于人工智能技术的个性化学习策略和实践研究》项目,他们建议关注个性化的数据,思考学习策略的形成,可以聚焦在某一年级或者是某一学科开展基于数据的研究。凌馆长指出,个性化学习是该项目的亮点,要关注策略的总结,要充分挖掘适配于不同学生的学习策略,确保学生能在人工智能技术的加持下实现个性化的发展。

专家点评后,学校项目组进行了总结发言,承诺将按照专家提出的意见,继续完善项目要求,不断提炼项目研究成果。本次调研活动圆满结束。